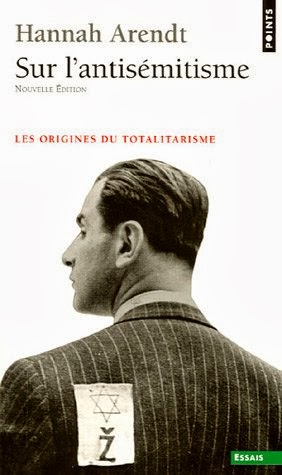

Dans la 4ème de couverture, l'éditeur souligne qu'à travers Les Bienveillantes, "Jonathan Littell nous fait revivre les horreurs de la Seconde Guerre Mondiale du côté des bourreaux, tout en nous montrant un homme comme rarement on l'avait fait : l'épopée d'un être emporté dans la traversée de lui-même et de l'Histoire." C'est vrai, l'officier SS Maximillien Aue est un personnage comme on en rencontre peu dans la littérature : sa personnalité clivante voire schizophrénique, sa pathétique suffisance/indifférence et son incompréhensible complaisance habitent à travers les vicissitudes insensées de son épouvantable carrière, le parcours invraisemblable d'un bourreau nazi. Participant au "Front de l'Est" et aux campagnes d'extermination de la Shoah confiées aux Einsatzgruppen (en Ukraine et Crimée), à la "Bataille de Stalingrad" et à la "Chute de Berlin", Aue prend part activement à l'abominable odyssée de l'ère nazie. Ses mémoires s'inscrivent ainsi dans un récit fictif qui se rapprocherait selon Jonathan Littell, plus d'une démarche de réflexion littéraire inédite sur le processus de déshumanisation des bourreaux en général que sur une simple fiction basée sur des faits historiques exclusivement liés à l'Holocauste. Objet hybride s'il en est, ce roman qu'à l'instar de certains, je considère comme une "fiction critique", questionne et dérange. Pour preuve, les nombreuses distinctions littéraires qu'il a reçu de même que les innombrables critiques qu'il a suscité montrent qu'il ne laisse pas indifférent. Pour ma part, Les bienveillantes constituent un roman certes original et bien documenté, mais dont la prolixité et le mélange des genres n'est pas toujours le bienvenu. En effet, à force de citer l'histoire au service d'un travail fictionnel dans un rapport presque trop tendancieux (la personnalité très singulière de Aue manque à mon sens cruellement de cohérence tout comme d'autres des personnages comme Thomas Hauser), Jonathan Littell a fini par produire un pavé de littérature non identifié (1400 pages pour la version de poche qui font un peu l'étalage des riches connaissances de l'auteur) qui hésite entre nihilisme pour son narrateur et voyeurisme pour son lecteur. Pour autant, cet ouvrage ne manque pas d'intérêt mais si vous êtes amateur de fictions historiques plus conventionnelles traitant de la Shoah sous l'angle des bourreaux, préférez plutôt d'autres titres comme par exemple La mort est mon métier de Robert Merle ou Le Nazi et le barbier de Edgar Hilsenrath...

Ceci dit, si vous souhaitez vous faire votre propre idée de cette lecture, notez que le livre est disponible à la vente sur Amazon via le lien suivant : Les Bienveillantes.

Détails bibliographiques

- Titre : Les bienveillantes

- Auteur : Jonathan Littell

- Éditeur : Gallimard

- Collection : Folio

- Date de parution : Février 2008

- Nombre de pages : 1408 p.

- ISBN : 978-2070350896

- Photo de couverture : © Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1995 (détail), ADAGP, 2008, Collection particulière, Roma